-

UID:317649

-

- 注册时间2020-06-19

- 最后登录2025-04-17

- 在线时间1766小时

-

-

访问TA的空间加好友用道具

|

�t,P�+~ A�

简介 8|Y�^�z_C�

��ln!KL'T] 天文光干涉仪能够实现恒星和星系的高角分辨率的测量。首次搭建的天文光干涉仪分别由菲索(1868)和迈克尔逊(1890)提出。迈克尔逊恒星干涉仪于1920年成功地测出参宿四的直径。现如今,恒星干涉仪可用于前沿研究,如外行星识别和恒星的超高分辨率(4豪弧秒)成像。在本文中,一种经典的迈克逊恒星干涉仪将会在FRED里面进行设计和分析。 55N�/[{[� 1r� w�>g�R 恒星干涉仪设计 9�p�$q�@Bc

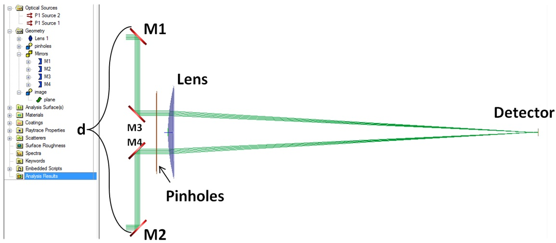

;6)|'3�.B9 系统的几何结构如图1所示。干涉仪由四个反射镜、一对小孔、一个正透镜和一个探测仪组成。 �

�Q{Bj(f� ��_�H�3cqD  a�n�V)$PT= a�n�V)$PT= 图3 迈克尔逊恒星干涉仪的全局脚本变量 =�O�_[9kuJ 嵌入式脚本可以用于产生具有合适波长和角距的光源,来代表恒星对象。实现这个目的的一种方法是产生一对相干的平面波光源:一个光源就位于M1之前,另一个就位于M2之前。每个光源都有基于光源光谱的合适的波长和相对功率,并且在提供的角度直径内的任意方向传播。一旦所有的光源创建好,相干光线追迹就会执行。在探测器平面上的辐照度和彩色图会得到计算并显示出来。为了模拟迈克尔逊恒星干涉仪的运行,额外的循环可以添加到脚本中,它会在每一步扫描反射镜间距并计算条纹可见度。条纹可见度的第一个极小值会出现在d=λ0/(2θ)处,其中λ0是恒星(发光)的中心波长,θ是以度为单位的角距。 Hm^p^,}_�x Rx<pV_|�H, [1] “Astromomical Interferometer.” Wikipedia. September 16, 2015. Accessed December 15, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_interferometer 1!N�aOfP;@ BR%:�`uiQ< [2] “Michelson Stellar Interferometer.” Wikipedia. June 15, 2014. Accessed December 15, 2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_stellar_interferometer. j�KQP0 t�- G`W+m*[U+M [3] “Measurement of Stellar Diameters.” Brown, R. H. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, vol. 6, p.13. 1968 1-[{4�{��R

|