| 风火山林 | 2013-03-31 23:37 |

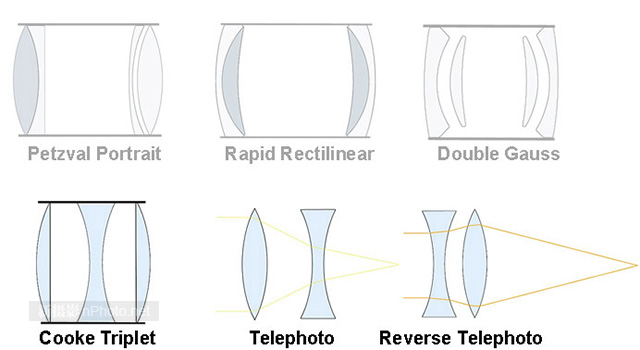

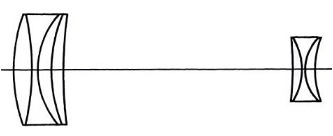

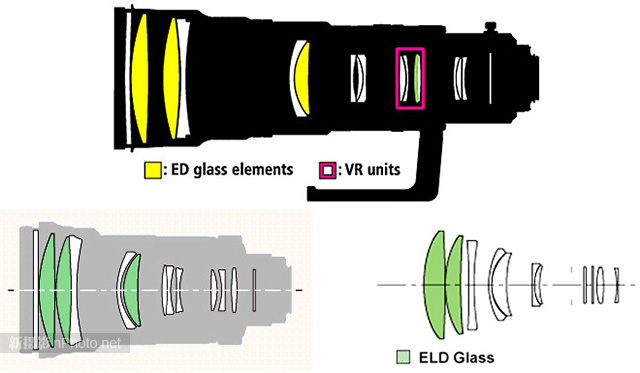

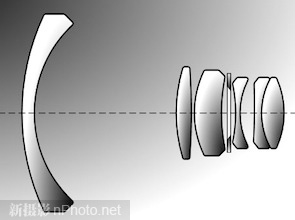

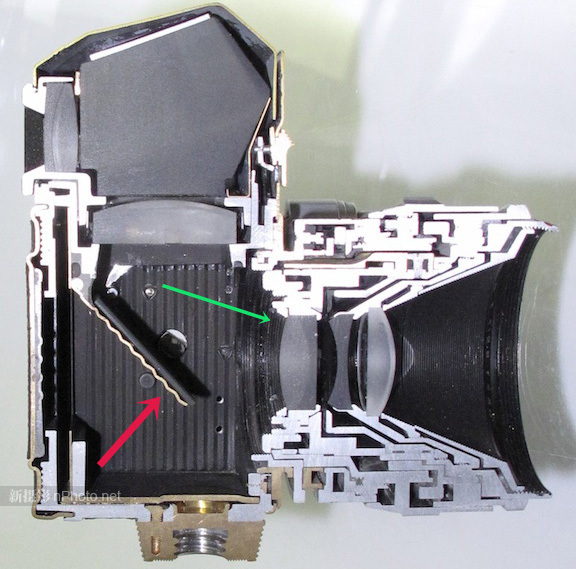

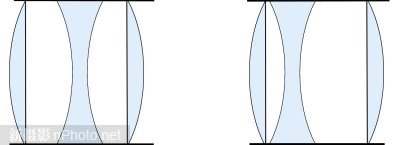

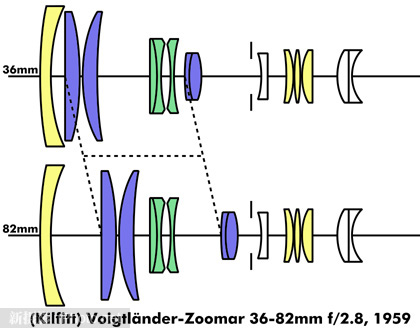

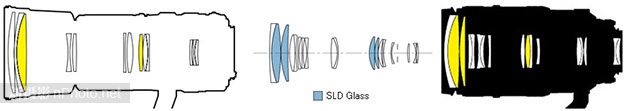

探寻现代镜头的基因——续槐花村人兄未完之文章,个人认为此文章可读性很高现代镜头设计使用计算机程序完成,但很少能找到一支新镜头是凭空诞生的。设计师都是从已经存在的设计着手,然后进行优化。当然,镜头设计师不会说“这支镜头真烂,我们就拿它当起点吧”。他们通常是在已经很好的设计基础上做进一步改进。所以相机镜头就像达尔文的鸟一样,是严格遵守适者生存法则的。好的镜头会被复制及改进,直到不同的生产商都推出类似的产品;而差的镜头则很快就会销声匿迹。我们惊奇地发现,事实上任何一支现代镜头的基因都可以向前追溯到五支镜头之一——其中4支诞生于1900年。这是一个惊人的事实:无论你使用哪支镜头,它的基础结构都诞生于1900年前后。 1 事实上,有那么一点。那些原始镜头所采用的形式,或多或少都有各自的优势和缺陷。现代镜头也同样继承了它们的这些“个性”。现代镜头中使用的那些复杂技术正是用来校正这些原始设计中存在的缺陷的。了解一支镜头的基因是很有趣的。例如,我们能知道价值400美元的佳能(Canon)50mm f/1.4与价值8000美元的Cook Panchro 50mm电影镜头采用同样的基础设计。从技术上看也很有意思:佳能50mm f/1.4与50mm f/1.2、适马(Sigma)50mm f/1.4、尼康(Nikon)50mm f/1.4G及福伦达(Voigtlander)50mm f/1.1等都采用相同的基础设计。这解释了为什么它们的边缘都存在一些像散和球面差。 早期镜头设计 第一支镜头是非常简单的。但早在摄影术发明之前,人们就已经发现了2条重要法则:新月形透镜可以校正简单透镜的球面差及像场弯曲。 2 消色差双合透镜可以校正色差。  新月形透镜(左)和双合透镜(右) 在达盖尔银版摄影法发明之后,摄影镜头的设计发展一日千里。20世纪初期市场上出现了大量各种镜头,其中大部分都消失了,但有6支——其中5支出现在1900年——“繁衍”出了我们今天使用的大部分镜头。第6支是倒置远摄镜头,上世纪20年代 开始出现在电影行业中,到30年代末期才首次出现在单反相机上。  这6支镜头是现代镜头的先祖 在本文第一部分,我们来看看从这6支“原始”镜头中的3支。如果你使用单反相机拍摄,并拥有50mm或100mm定焦镜头,很可能会发现它们就来自这3支镜头中间。如果你使用旁轴相机、中画幅或高端摄像机,那么你用的每一支定焦镜头(包括广角)都可以从它们中找到源头。 Petzval人像镜头 优点:大光圈中心锐度优秀,暗角较小。 缺点:明显的像散和像场弯曲限制了它的焦段无法做得较长。 历史:1850年之前设计,这是一支非常重要的镜头,是人像摄影师半个世纪的支柱。相对而言,很少有现代镜头来自Petzval,但直到1950年之前,它都是投影仪和电影机的首选。它同时还是柯达f1.9电影镜头的基础,用于柯达16mm摄像机。 对称(Rapid Rectilinear)镜头优点:对称设计几乎可以完全消除畸变、慧形像差及侧向色差。 缺点:有出现球面像差、像场弯曲及像散的倾向,因此限制了大光圈的实用性。即使在一般光圈下,基于这种设计的现代镜头也需要有额外的元件来消除像差,有时会增加镜头复杂程度和成本。 历史:Rapid Rectilinear镜头出现于19世纪60年代,是第一支拥有良好光学素质的对称结构镜头。它给摄影师提供了光圈适当的广角镜头,而且几乎没有畸变。从60年代到世纪之交(1900年)它们都用于风光和建筑摄影。随着新型镜片的出现,Rapid Rectilinear镜头可以针对像差和像场弯曲进行优化,令其表现更加优异。  Rapid Rectilinear发展过程 1890年出现的对称结构的蔡司(Zeiss)Protar(初名Anastigmat,意为无像散),被认为是第一支现代摄影镜头。经过长期发展,更好的镜头制造技术允许使用更多的镜片,而且前后镜组的尺寸也得到了优化,但仍保留了中段光圈的均匀性。今天的施耐德(Schneider)Angulon和徕卡(Leica)Super Angulon都直接来自Protar。蔡司发现如果将前镜组分离而非粘合,可以进一步减少色差。这支镜头——天塞(Tessar)——看起来有点像以后会讨论的Cook Triplet。设计师Paul Rudolph可能受到过天塞的影响,但天塞无疑来自Protar(编注:也有观点认为天塞来自Triplet,这里保留原文说法)。今天很多优秀的镜头都是天塞的简单改良:Leitz Elmars、蔡司Sonnars、柯达Ektars、施耐德Xenars、福伦达Heliostigmats和Skopars,甚至包括尼康50mm f/1.8都是天塞的变种。如果你拥有35-110mm焦段画质不错且价格合理的镜头,最大光圈通常是f/2.8,那么很有可能就是天塞结构。 双高斯镜头 双高斯镜头来自对称镜头,但结合了凹凸透镜,都向中心位置弯曲,并在镜片之间留有空隙而非粘合在一起。 优点:双镜片结构允许使用更大的光圈,特别是相对于非对称结构而言。双高斯镜头的像场弯曲和色像差通常较小。 缺点:倾向于球面像差和像散。其原始版本的分辨率不佳。 历史:大光圈镜头的诱惑从来就不可能会被忽视。设计出Protar和天塞的Rudolph博士利用一对粘合镜片代替了内镜片,对双高斯结构进行了改进,即蔡司Planar——直到今天仍在使用。 20世纪20年代,Taylor Hobson的设计师发现并不需要严格对称,他们可以改变镜片的尺寸和形式,这一改动令光圈可以做得更大。这支镜头(Opic)直接促成了施耐德Xenon和蔡司Biotar的诞生。在电影领域,Cooke Speed Panchro及Angenieux S-type都是Planar的衍生。 这个设计还可以加入额外的镜片进行改进,但仍然不改双高斯的基础。有一种经典设计采用6枚镜片,光圈通常可以做到f/2.0。而大光圈镜头通常需要7枚甚至8枚镜片(额外的镜片用于控制像差和像散)。 如果你使用画质不错的大光圈定焦镜头,那么它很可能就是双高斯结构。这是50mm镜头的主要设计形式,不过也可以做得更长或更短。许多超级大光圈镜头,包括徕卡50mm f/0.95、佳能50mm f/1.0及蔡司75mm f/0.85都采用这种设计。大部分徕卡Summarits、Summicrons和Noktilux镜头,及几乎所有50mm定焦镜头都基于Planar改进而来。  1978-2010年间出现的26种采用双高斯结构的镜头 总结 看看你手中的大光圈50-85mm焦段定焦单反镜头的结构图,有很高的几率它们的核心结构就是对称或双高斯,通常还有一些附加镜片。 下图是几种现代镜头的典型结构图。左边的2个是佳能50mm f/1.4(上)和50mm f/1.2(下),中间是适马(上)和尼康(下)的50mm f/1.4。可以很明显地看出它们中间的镜片组与Taylor Hobson Opic非常相似。不同的设计师会改变镜片的弯曲度、镜片类型及前镜组,以不同的方式校正像散。  4支50mm镜头与24mm f/2.8(右上)和135mm f/2(右下)结构对比 因此,每一支50mm镜头都拥有共同的特点就没什么可奇怪的了(中央锐利,像场弯曲,边缘像散等)。上图中的24mm和135mm镜头很明显来自不同的结构设计。这些设计都有其各自的特点,我们将在第二部分中讨论。 在上面,我们提到几乎所有现代单反镜头都是从6种基本镜头结构演化而来,而且这6种基本结构大多诞生于上世纪20年代前后。在第一部分我们讨论了前三种结构:对称结构、双高斯,和Petzval镜头。这三种结构几乎是所有“标准定焦”镜头的“祖先”。了解镜头的原始结构,有助于我们理解为何一支现代镜头会有某些方面的成像特点。  6种基本镜头结构 我们的大部分读者,都受过良好的教育,很容易想到既然前三种结构衍生出了标准定焦镜头,那么另外三种(远摄、倒置远摄和Cooke Triplet)结构自然就涵盖了其他镜头的原始结构。这就是本文要讨论的话题。 远摄镜头 首先,“远摄”的定义并非“长焦距”,而是“镜头的物理长度短于其焦距”。这很好理解,你手中的500mm镜头并不会真的有500mm长。远摄同时还是一种镜头设计类型。所有的远摄镜头都有相同的关键结构:前组正镜组(凸镜),和后组负镜组(凹镜)。 优点:还用说吗?长焦镜头! 缺点:远摄镜头天生就有枕形畸变,而且长焦镜头也很难做到大光圈。这些问题不是不能解决,但是需要大尺寸的前镜组,所以会导致镜头变得非常巨大——所以我们一般都不会尝试手持长焦镜头拍摄。 不过,对远摄结构设计来说,最重要的问题是纵向色差。后组负镜组会放大任何一种像差——尤其是纵向色差(不同色光会聚焦在不同位置上,导致图像模糊)。这就是为什么高质量的长焦镜头一般都至少有一片低色散镜片的原因。 历史:远摄镜头大约在19世纪80年代由英国人和德国人同时发明。同时期还有一位颇具传奇色彩的新西兰地质学家发现了这种结构——这位著名的“酒鬼”把他的镜片放在威士忌酒瓶的瓶底来用。远摄设计早期的努力基本上是给现有镜头增加增距镜。你应该已经想到,这种用法不会得到高质量的图像。在20世纪20年代,人们发现在靠近后镜组的位置增加双面凹透镜可以减少枕形畸变,同时使用低色散镜片可以降低色差。这些改进极大地改善了长焦镜头的质量。 很早之前,镜头厂商就发现用多合镜组代替单枚镜片有很多优势。制造2枚薄镜片比制造一枚厚镜片便宜得多,而且不同类型的镜片也可以组合起来使用。更重要的是,没一枚镜片表面都可以以不同曲率弯曲,来减少一种或多种像差。采用多合镜组的方法使得镜头制造商可以改变更多镜片的表面。 在远摄镜头设计初期,制造商就使用了多合镜组,希望能校正镜头结构上的缺陷。例如,诞生于1901年的蔡司Tele-Tubus,使用将多枚镜片粘合在一起的镜组作为前/后镜组。为什么采用粘合镜组,而不是分离的镜片呢?因为当时镜头镀膜技术还不成熟,镜片之间的空气间隔会引起光线反射,降低反差。将镜片粘合在一起可以解决这个问题。  蔡司Tele-Tubus前镜组为正镜组,后镜组为负镜组 你必须非常仔细,才能在现代长焦镜头中看到“远摄”设计:正/负镜组总是被分成多个镜片,有时还有附加镜片来帮助控制像差(由于使用了现代镜头镀膜技术,镜片不一定会粘合在一起)。通常,在后镜组附近还会有一组用于消除枕形畸变的镜组。不过,长焦镜头的基本结构,仍然保留着正镜组在前,后镜组在后的设计。  3支长焦镜头的结构图都显示出了远摄结构,并大量使用低色散镜片 多数135mm或更长焦距的单反镜头都采用远摄设计。在体积非常小巧的镜头中也能大量见到远摄设计(别忘了远摄的定义就是镜头长度小于其焦距)。老式柯达磁盘相机上的小镜头(44mm f/2.8)就采用远摄设计,使得镜头体积能够做到非常小。尽管远摄设计有很多天生的光学缺陷,不过现代光学技术已经能够很好地克服这些问题。如今很多超长焦镜头都跻身于高质量镜头的行列。 倒置远摄(retrofocus)镜头 显而易见的,倒置远摄镜头的设计,正是将远摄设计颠倒过来:前镜组采用负镜组,后镜组为正镜组。 优点:允许焦距比后焦点距离更短。换句话说,后焦点距离大于20mm的镜头也可以做到20mm焦距(单反相机必备,无反光镜相机的后焦点可以小于20mm)。这种设计还提供了相对的大光圈和广视角,拥有最小的暗角,且很少有球面像差。 缺点:像场弯曲非常常见。焦点的远近会导致像差的变化,所以通常一支在无限远成像不错的镜头在近距离拍摄的质量就会变差,反之亦然。广角镜头有多种像差,而且非常严重(彗差和横向色差,还有畸变),需要大量镜片进行校正。畸变通常很难校正(有人认为鱼眼镜头就是不校正畸变的大视角倒置远摄镜头)。 倒置远摄结构通常也会导致镜头体积增加。你是否注意到50mm镜头通常都是最小的,而长焦和广角镜头体积都很大?如果你见过旁轴镜头,通常就没有这个现象,因为没有那么大的后焦点距离。 历史:倒置远摄镜头最早出现在上世纪20年代,用于电影行业:彩色摄影机需要后焦点距离很长的镜头,因为镜头后方的棱镜占用了大量空间。Angenieux将“retrofocus”注册为商标,所以当时的其他制造商只能使用“倒置远摄”(reverse telephoto)一词来描述这种镜头。今天“Retrofocus”和“倒置远摄”可以互换使用。  早期Angenieux镜头设计 当单反相机在上世纪30年代首次登场亮相时,并没有广角镜头可用。因为由于反光镜的存在,镜头后焦点距离必须非常长。Exacta(第一台单反相机)和其他早期单反只能使用40mm以上镜头,直到摄影行业引入了倒置远摄镜头设计。  Exacta单反相机 今天任何焦距在40mm以下的单反镜头都一定是倒置远摄设计。负向前镜组的镜片几乎总是做成新月形状,而且通常不止一片(新月形有助于校正像场弯曲和中心像差)。类似的,后镜组通常也使用多枚正向镜片,中间则是其他镜片和镜组。几乎所有现代高质量倒置远摄镜头至少有一枚非球面镜片,广角和大光圈镜头通常拥有多枚。 你可以从下面3个镜头的结构图中看到,焦距越短,倒置远摄的结构就越复杂:  从左到右分别是35mm f/1.4,24mm f/1.4和14mm f/2.8镜头 复杂镜片和镜组不仅是成像的需要,更是校正这种结构天生光学缺陷的需要。例如,一支倒置远摄镜头在对近距离物体对焦时,可能会出现很严重的散光,但在对远处对焦时慧差又取而代之等等。 复杂的设计和镜片数量解释了为何一支24mm f/1.4镜头通常都很贵,而且体积比50mm f/1.4更大。看下面蔡司21mm f/2.8镜头的剖面图。注意镜头内部不仅有复杂的镜片,还有大量复杂的金属结构用来固定镜片。你还可以看到这种结构中镜片有多么容易偏离光轴或倾斜。这就是为什么超广角镜头的分辨率有时会有从一边到另一边的微妙变化的原因。 一个有趣的事实是,为了提高分辨率,广角镜头通常需要在畸变上做出让步。因此,高锐度广角镜头(例如蔡司21mm和尼康24mm)上出现的畸变可能是设计师有意为之,而不是设计缺陷。 Cooke Triplet镜头  Cooke Triplet镜头 最后出场的,是最重要的镜头,比其他结构衍生出了更多镜头的Cooke Triplet镜头。Triplet很可能是历史上最重要的设计——不仅是因为它在20世纪上半叶衍生出了大量其他镜头,还因为在我们今天使用的多数镜头中都能发现它的身影。 优点:简单,易于制造且廉价。对所有像差都有不错的校正。 缺点:未经修改时光圈难以超过f/2.8,或视角超过60度(相当于135相机的35mm焦距)。主要镜片需要非常精确的调整,且制造宽容度很小。 历史:Dennis Taylor在19世纪90年代设计了Triplet镜头。Taylor Hobson公司和其他制造商都生产过这种镜头(至于为什么它取名为Cooke Triplet,而不是Taylor Triplet,其中有一个很长的故事)。Triplet是能够校正7种主要像差的最简单的设计。历年来超过80项镜头专利中都引用了Triplet镜头设计的变种。 很多著名的高素质镜头都是Triplet的变种。将原始Triplet的前后镜片分开以增大光圈,诞生了蔡司Sonnar和徕兹Elmar镜头群。大多数原始的徕卡镜头都是从Triplet演化的。而且如果回头再看看Exacta相机的剖视图,你会发现上面装着一支50mm Triplet镜头。Triplet在家用摄像机、箱式相机以及多数小型定焦镜头相机上都有广泛应用。直到今日,有些50至150mm镜头仍然保留着Triplet的基本设计,尽管它们的前后镜片通常经过改造。 尽管在20世纪中的大部分时间里都是主力镜头,在单反相机上经典的Triplet已经被普遍地被其他类型镜头取代了。不过,除了一些优秀镜头外,Triplet还衍生了大量廉价镜头。一开始Dennis Taylor就意识到他的设计的优点之一就是很容易制造出不同焦距的镜头。将中间镜组向前或后移动,就可以改变镜头视角。这个特点使得Triplet最终发展出了我们今天使用的变焦镜头。  移动中间镜组可以改变镜头取景视角 变焦镜头 移动中间镜组改变镜头焦距是一回事,制造出摄影师能够使用的变焦镜头完全是另外一回事。尽管在一份1901年的Triplet镜头专利中记录了可移动的中间镜组达到变焦效果的技术,实际上这支镜头每次变焦之后都需要重新对焦,而且画质也很一般。 上世纪30年代,Tylor Hobson公司推出了一款电影镜头,将负向前镜组(倒置远摄)和负向后镜组(远摄)结合到一起,中间则放入了双高斯镜头(就像Triplet的中间镜组)。通过前后移动中间镜组,这支Varo镜头可以实现从40mm到120mm的变焦。 Varo镜头是一个装在铝桶中的“庞然大物”,重达3公斤。对电影行业来说这不是问题,但摄影师没法使用这种镜头。直到50年代,福伦达才推出第一支单反相机变焦镜头,Zoomar 36-82mm。  第一支单反变焦镜头,大约诞生于1959年 每一支变焦镜头都可以追溯到可以移动中间镜组的Triplet镜头,但是如果你看到这些变焦镜头的结构图,却很难从中看出Triplet结构。因为变焦镜头必须结合多种不同镜头类型的特点才能实现。不过如果你仔细看,还是能发现它们的。我们给下面的Zoomar镜头结构图加上颜色,来显示它们:  福伦达Zoomar镜头结构图 Zoomar中有两片正向镜组(蓝色)中间夹着一个负向镜组(绿色):原始Triplet的变种。当变焦时,两个正镜组改变与中间负镜组的距离,从而改变焦距。这支镜头中同样还有倒置远摄的设计——负向的前镜组和正向后镜组(黄色)。今天的多数标准变焦镜头都保持着这种结构。 看现代变焦镜头的结构,已经很难看出它们的祖先,但有时还是可以看到的。广角变焦镜头最容易看:因为它们必须使用倒置远摄结构。事实上,大部分广角变焦镜头度有着负向前镜组和正向后镜组,正是倒置远摄的设计。它们同时还有着可以改变距离的前、中、后镜组来实现变焦。  从左到右:尼康14-24mm,适马8-16mm,腾龙16-35mm 采用倒置远摄设计,广角变焦镜头也容易出现畸变和其他像差,所以也会采用多组镜片和非球面镜片进行校正。 纯粹的远摄变焦镜头同样保留着祖先的印记,拥有正向前镜组和负向后镜组,但它们同样也有类似Triplet的可移动结构。和其他长焦镜头一样,它们会采用低色散镜片和双面凹透镜。  从左到右:腾龙200-500mm,适马120-300mm,尼康80-400mm 标准变焦镜头,比如24-70mm有着轻微的倒置远摄设计。更好的镜头中会同时采用非球面镜片和低色散镜片。  从左到右:尼康24-70mm,佳能24-70mm 对于大变焦比镜头(那些我们在公开场合不屑一顾但在旅游中会带上的10x变焦镜头),只看结构图是很难看出其中蕴含的基础设计的。它们通常像远摄镜头一样有着正向前镜头,像倒置远摄镜头一样有着正向后镜组,中间则有一大堆镜组来校正各种畸变和像差,来满足所有人的所有需要。这就是为什么直到电脑设计时代才出现大变焦比镜头的原因之一。其复杂性远远超过人工设计的能力。  从左到右:尼康28-300mm,腾龙18-270mm,佳能18-200mm 尽管从结构图上很难看出,但如果深入那些设计镜头的电脑程序,仍然能看到那些原始镜头的设计原则。这就是为什么你的变焦镜头会在广角端出现桶形畸变,而在长焦端出现枕形畸变的原因。这就是为什么每一支变焦镜头都在某个焦距上最锐利,而在其他焦段锐度下降的原因。 这还解释了为何所有制造商的变焦镜头都呈现出类似结构。14至35mm范围内的广角镜头(14-24mm,16-35mm之类)都是倒置远摄设计。70-200mm和其他长焦镜头都采用远摄设计。24-70mm段的标准变焦都有轻微的倒置远摄的影子。 |

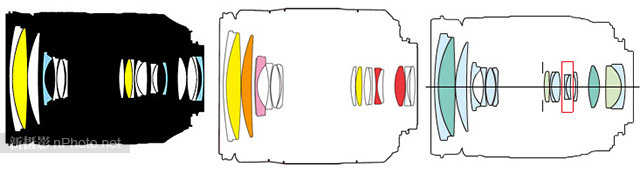

|